Por JAC

“No quiero ser un caso más de feminicidio”. La frase de Lucero Ojeda Pérez no es una exageración, es un grito de auxilio que resuena en una sociedad que a menudo prefiere mirar hacia otro lado. Perseguida, amenazada y violentada, su historia es una radiografía del cínico entramado de impunidad que cobija a los agresores cuando ostentan poder.

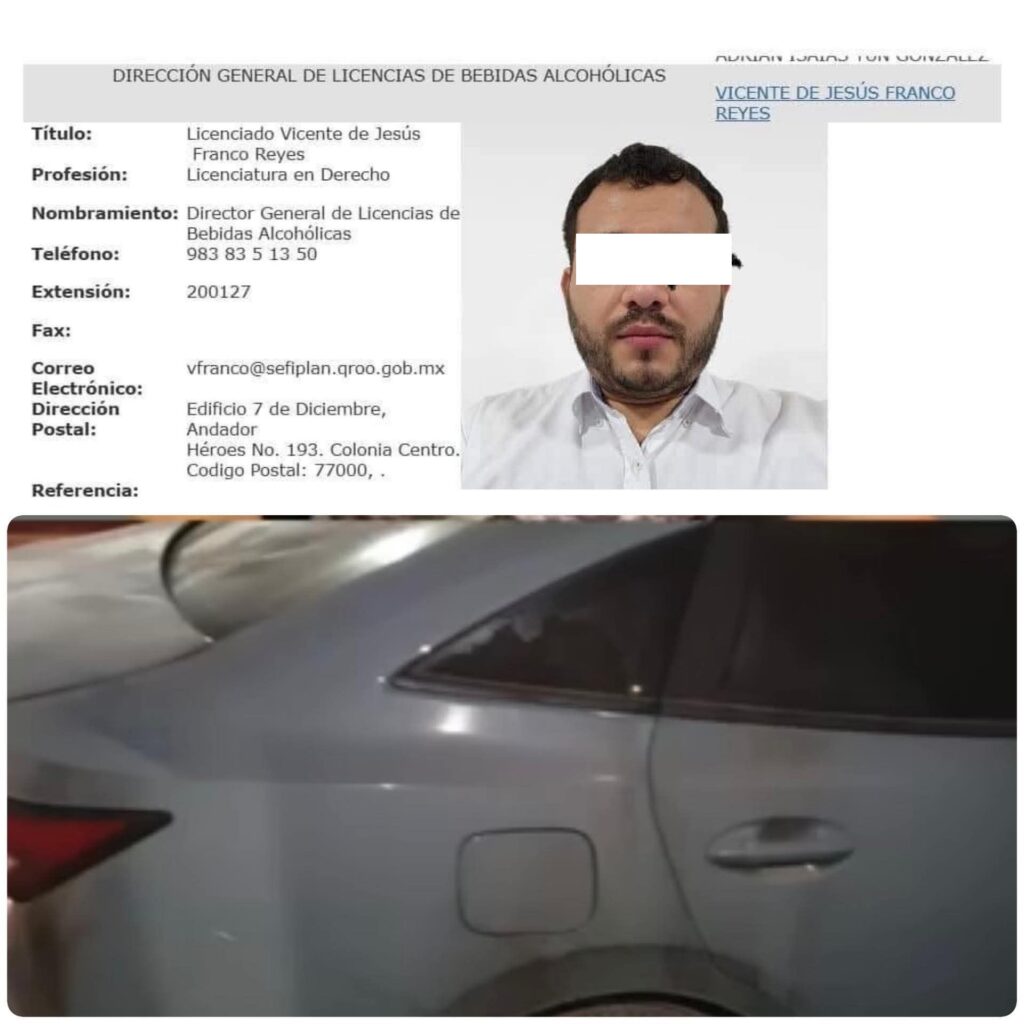

Lucero no es una desconocida. Es una mujer que amó, que confió, que creyó en las promesas de Vicente Franco, hoy funcionario de la Secretaría de Finanzas de Quintana Roo. Pero el “amor eterno” que le juraron se convirtió en una pesadilla de golpes, amenazas y terror. Al decidir liberarse de su verdugo, Lucero descubrió lo que tantas otras mujeres conocen demasiado bien: el agresor no actúa solo; lo respalda un sistema ciego y sordo ante el sufrimiento de las víctimas.

El miedo de Lucero no es infundado. Su auto fue incendiado y luego baleado. Si no hubiera cambiado su rutina, hoy su nombre sería una cifra más. Fue detenida arbitrariamente en el CECOFAM, donde acude para que su hijo vea a su padre. Un arma “apareció” en el momento exacto, pero las cámaras de seguridad desenmascararon la trampa.

Mientras ella vive escondida, Vicente Franco sigue libre, despachando con normalidad, protegido por las estructuras de poder que toleran, encubren y perpetúan la violencia contra las mujeres.

¿Hasta cuándo?

Hasta que la justicia deje de ser una farsa. Hasta que el poder deje de ser refugio de agresores. Hasta que el grito de Lucero no sea solo noticia, sino punto de quiebre para un país que no puede seguir permitiendo que el miedo sea la condena de quienes solo quieren vivir.

Lucero no pide privilegios, solo pide vivir. Y vivir no debería ser una petición, sino un derecho garantizado.

Si el Estado no escucha su grito, será cómplice de su silencio definitivo.

Deja una respuesta